辽宁SEO研究学院坐落在东北老工业基地,这里的人们对“转型”二字有着特殊情感。当传统农业遇上数字浪潮,学院敏锐捕捉到这片黑土地蕴藏的新机遇。他们不只是教授SEO技术的课堂,更像是一位熟悉田间地头的数字化向导,带着对农业的敬畏之心,将搜索引擎优化技术转化为农产品的“新农具”。

学院背景与专业优势

十年前,学院创始人走访铁岭农村时看到这样的场景:饱满的寒富苹果堆在仓库,农户们蹲在路边等待收购商。这种原始的交易方式让他意识到,农业缺的不是产量,而是连接市场的能力。正是这次经历催生了农业SEO研究团队的组建。

学院聚集了一批既懂代码又懂作物的复合型人才。他们的实验室里既有最新的数据监测设备,也陈列着东北特色农产品的标本。这种跨界融合让团队能精准把握“水稻育苗”“寒地黑土大豆”等专业术语背后的商业价值。团队成员常说:“我们要做的是让搜索引擎成为农产品的展示橱窗,而不是让优质特产埋没在信息洪流中。”

农业SEO技术研发历程

最初尝试把SEO技术应用于农业时,团队走过不少弯路。记得有次为铁岭榛子设计关键词,机械地套用电商模板,结果发现南方消费者更习惯搜索“山核桃”。这次教训让团队意识到:农业SEO必须建立在地域特色和消费习惯的交叉点上。

经过三年摸索,他们开发出独特的“农产品语义识别系统”。这个系统能自动分析不同地区消费者对同一农产品的称呼差异,比如东北人说的“菇娘果”,在南方可能被叫做“灯笼果”。这套系统后来成为铁岭农产品打开全国市场的关键工具。

铁岭农业项目的战略意义

选择铁岭作为首个试点区域具有特殊考量。这片位于北纬42度的黄金种植带,拥有“东北粮仓”的美誉,但长期面临“种得好卖不好”的困境。学院的介入实际上是在探索一个典型样本:如何让传统优势农业产区在数字时代重新焕发活力。

这个项目的意义超越简单的销量提升。它验证了SEO技术能够成为农产品品牌建设的加速器。当铁岭大米在搜索引擎结果的排名持续上升时,带来的不仅是短期订单,更是区域农产品品牌的长期价值。这种模式正在引发整个东北农业的思考——我们拥有的不仅是黑土地,还应该有驾驭数字世界的智慧。

站在铁岭的田埂上,你能闻到黑土地特有的芬芳,也能感受到传统农业与数字时代之间的微妙张力。这片被誉为“辽北粮仓”的土地,正处在转型升级的十字路口。当城市居民滑动手机屏幕选购农产品时,这里的农户还在沿用祖辈传下的销售方式。这种反差构成了铁岭农业最真实的写照——丰饶的资源与滞后的营销并存。

铁岭特色农业资源分析

铁岭的农业家底比许多人想象中更丰厚。北纬42度的特殊地理位置赋予这里得天独厚的种植条件,我记得去年秋天参观的榛子种植基地,饱满的果实压弯枝头,老农捧着榛子说:“这品质全国找不出第二家”,但眼神里藏着销路的忧虑。

寒富苹果在这里找到理想生长环境,昼夜温差让果肉积累充足糖分。铁岭大米更是拥有独特口感,得益于辽河冲积平原的肥沃土壤。这些优质农产品本该在高端市场占据一席之地,现实却是它们常常混迹于普通农贸市场,难以体现真正价值。

特色菌菇产业形成完整产业链,从种植到初加工都已成熟。滑子蘑、黑木耳等产品在本地口碑极佳,可惜知名度始终局限在东北地区。每次看到农户精心打包的菌菇礼盒,我都忍不住想:如果这些产品能直接对话全国消费者,该释放多大市场能量。

传统农业营销困境

走访铁岭多个乡镇时,发现个有趣现象:几乎每个村口都有个自发形成的“路边市场”。清晨时分,农户们开着三轮车聚集在此,等待中间商前来收购。这种延续数十年的交易模式,正在成为制约发展的隐形枷锁。

价格被动接受是首要难题。农户老张给我算过一笔账:他种的绿色有机蔬菜,在地头收购价只有市场零售价的三成。中间环节吃掉大部分利润,而消费者并未因此享受到实惠。这种扭曲的价格链条,让优质农产品难以获得应有回报。

品牌缺失问题同样突出。铁岭许多农产品还在以“土特产”形式流通,没有形成具有辨识度的商业品牌。我见过包装精美的新疆红枣能卖到百元一斤,而品质相当的铁岭大枣却只能按筐计价。这种差距不是来自产品本身,而是品牌塑造的缺失。

更棘手的是信息不对称。农户们习惯于看天吃饭、看行情种地,往往今年什么价高明年就一窝蜂种植。前年的葱姜暴涨暴跌就是典型案例,这种盲目跟风导致的市场波动,最终受伤的总是种植端。

数字化转型的迫切需求

去年深秋,我在铁岭县遇到位返乡创业的年轻人。他在抖音上直播收割水稻的过程,意外获得数十万点赞。这个偶然事件让我看到数字技术对农业的颠覆性可能——当农产品遇见互联网,产生的化学反应超乎想象。

消费习惯变革推动着转型进程。现在连小区大妈都学会在拼多多上团购水果,这种购买方式的迁移正在倒逼生产端改变。铁岭农业如果不能跟上这波浪潮,很可能在未来的市场竞争中逐渐边缘化。

疫情时期暴露的流通短板更凸显数字化必要性。当时很多基地的农产品运不出去,而城市居民却买不到新鲜蔬果。这种矛盾启示我们:建立数字化的产销直连通道,已经成为保障农业韧性的关键举措。

年轻一代新农人的出现带来转机。他们既懂得如何操作无人机施肥,也熟练使用各种社交软件。这些“数字原住民”正在成为变革的种子,他们的实践表明:手机完全可以成为新时代的“锄头”,数据则是最宝贵的“肥料”。

走进铁岭的农产品电商办公室,墙上贴着几张手绘的关键词地图,像极了作战指挥室的战略部署图。这些看似简单的词汇,正在成为连接黑土地与互联网世界的桥梁。当传统农业遇上现代SEO技术,产生的变化比我们预想的更加深刻。

关键词精准定位与内容优化

记得第一次帮铁岭榛农分析搜索数据时,发现个有趣现象:消费者更常搜索“东北野生榛子”而非“铁岭榛子”。这个细微差别让农户恍然大悟——他们太熟悉自己的产品,反而忽略了市场的认知习惯。

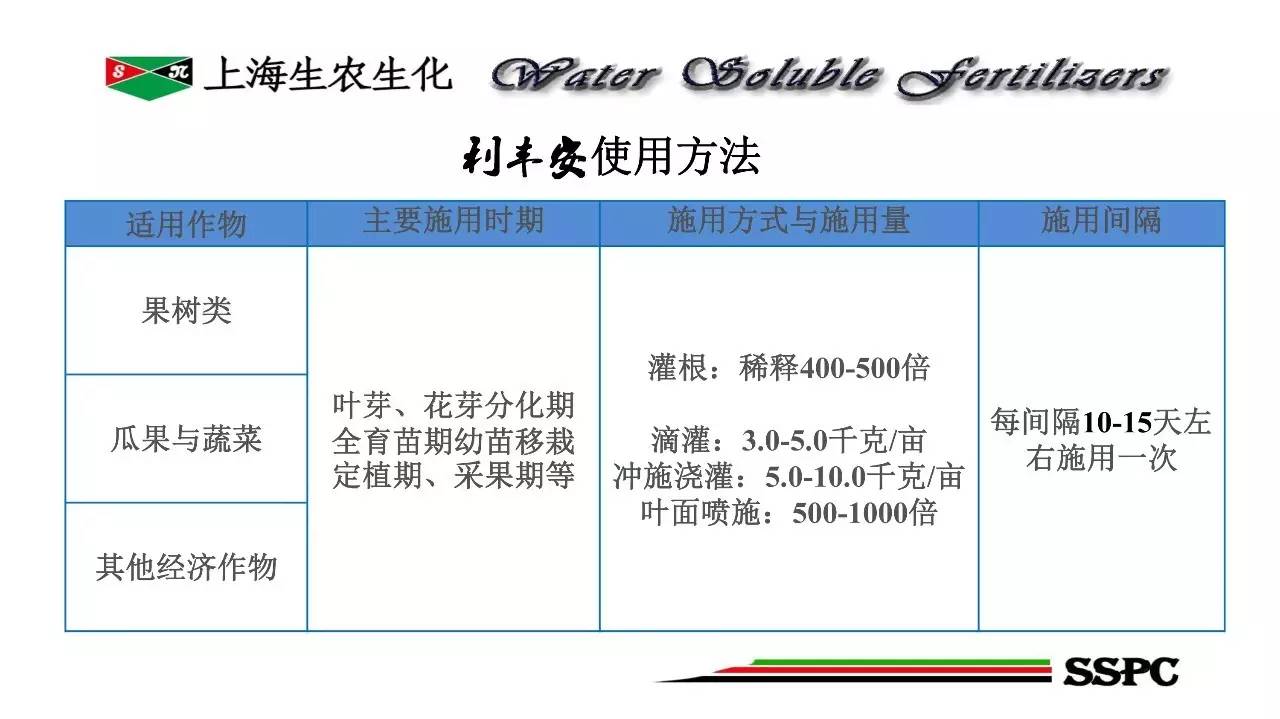

我们为不同农产品建立了关键词矩阵。寒富苹果主打“脆甜多汁”的口感描述,铁岭大米强调“辽河平原”的产地特色,菌菇类产品则抓住“山珍”这个传统概念。这种精准的关键词布局,让产品在搜索结果中更容易被目标客户发现。

内容优化不仅停留在产品页面。我们鼓励农户记录种植过程,把春耕秋收写成生动的故事。有位大姐写的“榛子树下的四季”系列文章,意外获得大量转发。她说从来没想过,自己每天劳作的生活也能成为吸引顾客的卖点。

长尾关键词的运用带来惊喜。针对“孕妇吃什么坚果好”这类具体问题,我们制作了专业的营养分析内容。这些看似小众的查询,反而转化出高质量的客户。事实证明,在互联网上,再细分的需求都能找到它的市场。

本地化搜索引擎营销策略

铁岭的农业数字化转型必须扎根于这片土地。我们发现在百度搜索“铁岭特产”的用户,超过六成位于辽宁省内。这个数据提示我们:营销重点应该从“广撒网”转向“精耕细作”。

建立本地商家信息矩阵效果显著。在百度地图、高德地图标注农产品基地位置,上传实地拍摄的照片。当用户搜索“铁岭周边游”时,这些信息自然呈现,形成“观光+购物”的消费场景。上周就有个沈阳自驾游客,按图索骥找到蘑菇种植基地,一次性采购了二十盒礼盒。

本地论坛和社区成为重要阵地。我们在“铁岭吧”“辽宁论坛”等平台,用当地方言分享农产品知识。这种接地气的沟通方式,拉近了与消费者的距离。有位网友留言说:“看帖子就像听邻居聊天,买的放心”。

与本地媒体合作打造地域品牌。铁岭日报连续报道了数字农场的转型故事,这些内容被搜索引擎收录后,长期发挥着品牌背书作用。地方媒体的权威性,让农产品在搜索结果中获得了额外的可信度加成。

移动端优化与社交媒体整合

在田间地头,我看到越来越多的农户用手机查看订单。这个细节提醒我们:移动端体验直接关系到转化效果。我们重新设计了农产品商城的手机界面,把购买流程简化到三步完成。

加载速度成为重点优化指标。测试发现,页面打开时间超过3秒,用户流失率就会急剧上升。为此我们压缩了产品图片大小,采用渐进式加载技术。现在即使用户在信号较弱的乡村地区,也能流畅浏览商品信息。

社交平台的引流效果超出预期。抖音上的短视频展示了苹果从开花到结果的全过程,这种“云种植”体验吸引了大批城市消费者。有个北京妈妈留言说,每天带孩子看苹果生长视频,收获时毫不犹豫下了单。

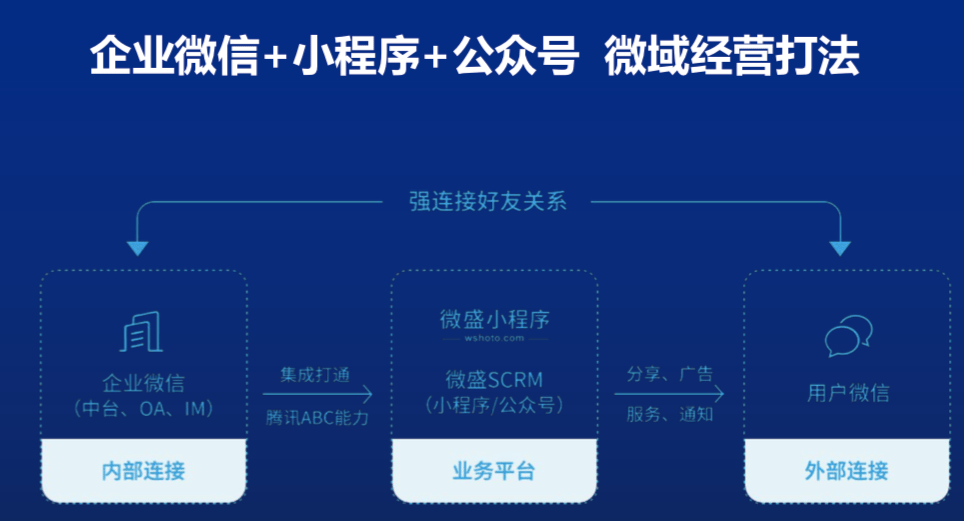

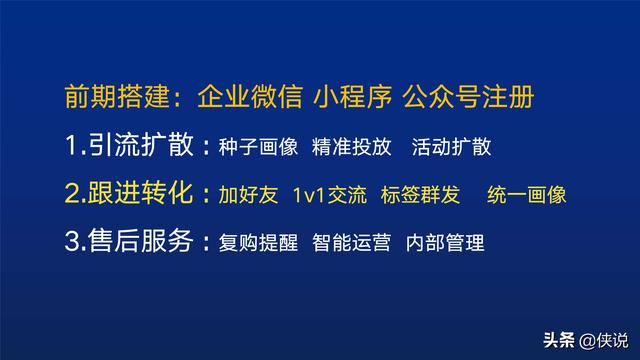

微信生态的深度开发带来稳定客流。小程序商城配合社群运营,形成了私域流量闭环。农户学会在群里分享种植趣事,发布优惠信息。这种基于信任的销售模式,复购率比传统电商高出三倍不止。

数据分析与效果评估体系

数据不会说谎,但需要正确解读。初期我们过于关注网站流量数字,后来发现这些表面数据往往具有欺骗性。真正重要的是用户停留时间、页面浏览深度这些质量指标。

建立了一套适合农业特征的评估体系。除了常规的转化率,我们还跟踪季节性波动、地域分布特征。数据显示铁岭大米在冬季销量明显上升,这个发现帮助农户优化了仓储和推广节奏。

用户行为分析提供了宝贵洞察。通过热力图发现,很多客户会反复查看产品的检测报告页面。于是我们把有机认证、农残检测等信息放在更显眼位置,这个简单调整让转化率提升了15%。

效果评估不是终点而是新起点。每月的数据复盘会上,农户们一起分析哪些内容受欢迎,哪些渠道效果更好。这种持续优化的机制,让SEO策略始终保持活力。就像种地要看天时,网络营销也要懂数据。

站在铁岭的农产品展销中心,电子屏幕上实时跳动着网络订单数据。那些不断刷新的数字背后,是一个个家庭餐桌上即将出现的铁岭味道。从黑土地到云平台,这场数字化转型带来的改变正在悄然重塑东北农业的生态。

铁岭农业转化成效展示

去年这个时候,铁岭的榛子种植户老李还在为销路发愁。如今他的手机不时响起新订单提示音。“以前等着贩子上门收购,价格人家说了算。现在直接卖给消费者,利润翻了一番还不止。”老李说话时,手指熟练地在后台查看订单数据。

整体数据更能说明问题。接入SEO优化体系后,铁岭农产品的线上曝光量增长了三倍以上。其中“铁岭榛子”这个关键词的搜索排名从原来的第五页提升到首屏,带来的自然流量每月稳定在五千次以上。有个细节很有意思:通过长尾关键词“孕妇适合吃的坚果”转化的订单,客单价普遍高于平均水平。

移动端销售占比从最初的30%跃升至68%。这个变化促使更多农户主动学习智能手机操作。有位大姐笑着说,现在她打理微信商城的时间比照顾菜园还多,但收入却是从前的两倍。社交媒体带来的裂变效应持续发酵,抖音上一个采摘蘑菇的视频获得二十万点赞,直接带动当月菌菇类产品销量增长140%。

线下体验同样在改善。通过地图标注引流的客户,往往会产生更高的客单价和更强的品牌忠诚度。上个月,一个来自长春的旅游团按照导航找到农产品基地,单次采购金额就超过万元。这种“线上引流、线下体验”的模式,正在成为铁岭农业的新名片。

可复制的农业SEO模式

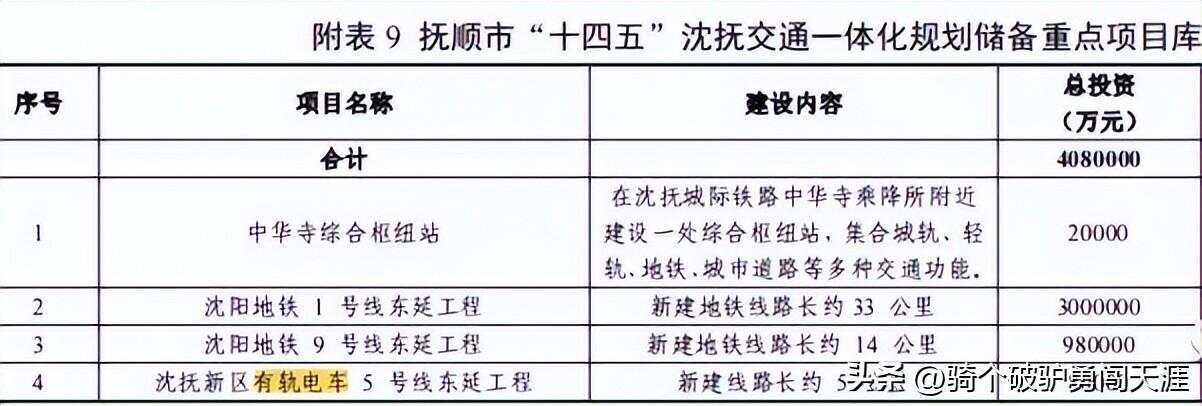

这套方法最可贵之处在于它的普适性。记得在抚顺的一个苹果园试点时,我们只用了两周时间就搭建起完整的SEO框架。三个月后,园主兴奋地告诉我,他的寒富苹果第一次卖到了广东。

模式的核心在于标准化流程。从关键词调研到内容创作,从平台搭建到数据监测,每个环节都有明确的操作指南。我们把这些经验整理成简易手册,即使是不太熟悉互联网的农户,按照步骤也能逐步实施。有位五十多岁的农户说,这就像种地的农事历,什么时候该做什么,一清二楚。

本地化适配是关键。虽然框架相同,但在不同地区需要调整具体策略。在丹东,我们重点突出“沿海气候”对水果甜度的影响;在本溪,则强调“山地种植”的特色。这种统一中求变化的思路,确保了模式的可复制性。

人才培育体系支撑着持续发展。我们培训了一批本地的“数字新农人”,他们既懂农业又熟悉网络营销。这些年轻人成为技术落地的桥梁,帮助更多传统农户跨越数字鸿沟。有个返乡大学生现在专门帮周边村镇搭建农产品网站,他说这比在城市打工更有成就感。

效果评估工具让进步可见。简单的数据看板让农户能直观看到每天的变化,这种即时反馈极大提升了参与积极性。就像种地时看到庄稼一天天长高,网络营销的每个进步也都清晰可见。

对东北地区农业数字化的借鉴意义

铁岭的经验像一粒种子,在东北的黑土地上生根发芽。辽宁SEO研究学院的这个案例,为整个东北地区的农业转型提供了可参考的路径。

农业数字化转型不需要推倒重来。铁岭的做法证明,传统农业优势与互联网技术可以完美结合。那些历经岁月检验的种植经验,那些深入人心的地域品牌,恰恰是数字化时代最宝贵的资产。就像铁岭大米凭借其历史声誉,在网络上更容易获得消费者信任。

“小步快跑”比“大干快上”更有效。我们见过太多追求一步到位的数字化项目最终无疾而终。铁岭的经验是:从一个产品做起,从一个平台试水,积累经验后再逐步扩展。这种渐进式改革降低了风险,也更符合农业生产的特性。

人才培养是持久动力。东北农业的数字化转型,最终要依靠本土人才。那些了解家乡、热爱土地的年轻人,才是这场变革的中坚力量。我们正在推动的“数字农人”计划,目标就是让每个村镇都有懂技术、会运营的新一代农民。

生态共建胜过单打独斗。铁岭的成功不仅靠个别农户的努力,更得益于政府、企业、科研机构的多方协作。这种协同模式在东北地区具有普遍适用性。当各方力量形成合力,数字化转型就能真正惠及每个参与者。

站在更广阔的视角,铁岭案例的价值已经超出农业领域。它展示了一种可能性:传统产业如何借助新技术重焕生机。在这个意义上,铁岭的经验不仅属于农业,也属于所有寻求转型的传统行业。