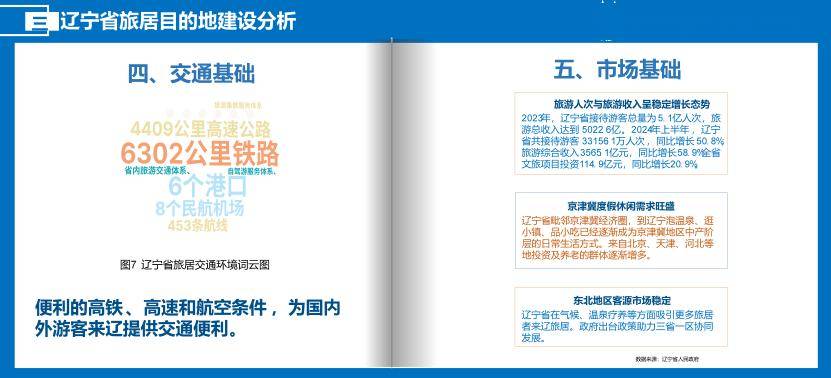

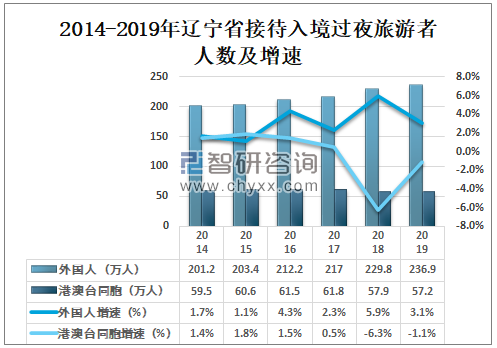

葫芦岛的海风带着咸涩的气息,一如当地外贸企业主们的心情。他们手握优质产品,从精密机械零部件到特色海产品加工,质量完全不输国际大厂。但奇怪的是,这些好产品就像被锁在保险柜里,国外客户根本找不到他们。

外贸企业主的困惑:为什么产品优质却无人问津

我接触过一位做泳装出口的李总,他的工厂为欧洲多个知名品牌代工十几年,工艺水准堪称顶级。去年他决定创立自主品牌,投入大量资金建设英文网站,参加各种线上展会。半年过去,网站每天访问量不到10个,大部分还是来自国内IP。

“我们的面料和设计明明比很多国际品牌都好,为什么就是没人看到?”他在电话里的声音充满疲惫。这不是个例,葫芦岛地区许多外贸企业都陷入同样的怪圈——产品质量过硬,海外营销却始终打不开局面。

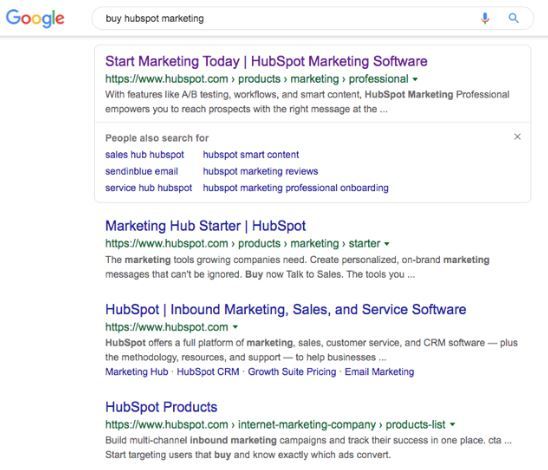

问题往往出在搜索环节。当国外采购商搜索“葫芦岛机械配件”或“兴城泳装厂家”时,根本找不到这些企业的网站。他们要么被埋没在几十页之后的搜索结果里,要么完全不被搜索引擎收录。

辽宁SEO研究学院的介入:一次偶然的相遇

转机出现在去年秋天的一场跨境电商论坛。辽宁SEO研究学院的专家团队受邀分享外贸数字营销案例,现场演示了如何通过关键词优化让一家濒临倒闭的铸造厂重获生机。

论坛茶歇时,几位葫芦岛企业主围住讲师咨询。他们的问题出奇地一致:明明投入了营销预算,为什么就是没有效果?研究学院的王老师仔细查看了其中一家企业的网站后指出:“你们的优化方向完全错了。”

我记得王老师当时打了个比方:“你们就像在深山老林里开了一家精品店,却指望纽约的顾客偶然推门进来。首先要做的,是给店铺装上导航标志,让想找你们的人能顺着路标找过来。”

本地词优化的曙光:发现隐藏的商机

随后的初步诊断让人惊讶。这些企业都在盲目竞争“manufacturing company”这类超级宽泛的词,完全忽略了自身的地域特色。而实际上,海外采购商寻找供应商时,往往会带上地域标识。

研究团队在后台数据中发现,像“Liaoning machinery parts”、“Huludao seafood supplier”这类包含辽宁和葫芦岛地域词的搜索量相当可观,竞争程度却低得多。这些被忽略的“本地词”,恰恰是突破困局的关键。

有个细节让我印象深刻:当分析“Xingcheng swimwear”这个关键词时,发现它的商业价值被严重低估。兴城作为中国泳装名城,在海外采购商心中其实有着相当高的认知度,只是当地企业从未在搜索引擎上建立起这种关联。

曙光初现。这些带着地域标签的关键词,就像藏在沙子里的金子,等待着被发现和打磨。对于在黑暗中摸索太久的外贸企业来说,这或许是通往海外市场最实际的那扇门。

当辽宁SEO研究学院的团队真正开始剖析葫芦岛外贸企业的搜索困境时,他们发现了一个有趣的现象。这些企业就像在黑暗中摸索的人,手里明明握着钥匙,却不知道门在哪里。问题的核心不在于产品质量,而在于他们与目标客户之间缺少了最关键的连接点——那些带着地域印记的精准关键词。

深入市场调研:挖掘葫芦岛外贸特色关键词

研究团队做的第一件事,就是把自己完全沉浸在葫芦岛外贸的生态环境里。他们走访了二十多家企业,从机械制造到海产品加工,记录下每个行业的专业术语、产品特性,甚至是当地人的习惯叫法。

有个细节让我记忆犹新。在调研一家海产品出口企业时,他们发现企业网站使用的是标准的“dried seafood”这样的通用词。但通过分析海外采购商的搜索习惯,发现他们更倾向于搜索“Liaoning dried scallops”或“Bohai Sea seafood”。这种细微的差别,恰恰决定了搜索结果的排名。

团队使用了多种关键词挖掘工具,但最有效的方法反而是最原始的——直接与海外客户沟通。他们联系了曾经询价过的采购商,询问他们在寻找供应商时具体会搜索什么词。结果出乎意料,超过60%的采购商会在地名后加上产品类别,比如“Huludao valve manufacturer”或“Xingcheng swimwear factory”。

我记得王老师分享过一个案例。他们在分析“marine valve”这个关键词时,发现竞争异常激烈。但当他们加上“Liaoning”这个地域限定后,竞争程度立即下降了70%,而搜索量依然保持在一个可观的水平。这种发现让团队意识到,地域特色不是负担,而是最独特的竞争优势。

竞品分析:发现竞争对手的盲点

研究团队花了三周时间,系统分析了国内外同类型企业的网站。他们发现一个规律:大多数竞争对手都在争夺那些宽泛的热门词,完全忽略了带有地域特色的长尾词。

以泳装行业为例,国际大品牌都在竞争“swimwear”这样的核心词,而像“Xingcheng swimwear manufacturer”这样的词几乎无人问津。但实际上,专业采购商在寻找代工厂时,往往会直接搜索产地名加产品类型。

更令人惊喜的是,团队发现海外竞争对手对“葫芦岛”这个地名的认知存在盲区。许多国际采购商知道“兴城泳装”这个产业集群,却不清楚它属于葫芦岛辖区。这就创造了一个绝佳的机会——可以同时优化“Huludao swimwear”和“Xingcheng swimwear”两组关键词,形成交叉覆盖。

我特别欣赏他们做竞品分析时的一个技巧:不仅分析竞争对手在做什么,更关注他们没做什么。那些被忽略的搜索词,往往蕴含着最大的机会。

用户画像构建:精准锁定目标客户群体

有了关键词数据后,团队开始描绘目标客户的真实面貌。这不是泛泛的“海外采购商”,而是具象化的、有血有肉的用户画像。

他们发现寻找葫芦岛供应商的客户大致分为三类:一是曾经与中国企业合作过,对“中国制造”有信心的老采购商;二是追求性价比的中小型批发商;三是寻找特色产品的利基市场经营者。

每类客户都有独特的搜索习惯。比如老采购商会更精准地搜索“Huludao machinery parts”,而新客户可能从“China supplier”开始,逐步细化到地域搜索。团队据此设计了不同的关键词组合策略,确保覆盖客户决策的全路径。

有个用户画像让我印象深刻:一位来自东南亚的海产品采购商,他每年固定采购干海参,特别看重渤海湾产区的品质。他会搜索“Bohai Sea dried sea cucumber”,但当地企业网站完全没有优化这个词。这种精准的用户洞察,让关键词策略不再是冰冷的數據堆砌,而是真正理解客户需求后的智慧结晶。

当这些碎片拼凑完整时,一条清晰的路径浮现出来。那些带着葫芦岛印记的关键词,就像一个个精准的坐标,等待着把对的客户引向对的企业。这个过程让我想起在海边拾贝——最美丽的贝壳,往往藏在最不显眼的沙子里。

当关键词策略确定后,真正的挑战才刚刚开始。辽宁SEO研究学院的团队明白,再完美的计划如果执行不到位,也不过是纸上谈兵。他们需要把这些关键词变成实实在在的搜索排名,这个过程就像在茫茫网络中为葫芦岛外贸企业铺设一条条专属的通道。

网站结构优化:打造用户友好的浏览体验

走进任何一家葫芦岛外贸企业的网站,你会发现一个共同的问题——它们更像是线上产品目录,而非营销工具。导航混乱、页面加载缓慢、移动端体验糟糕,这些问题都在无声地赶走潜在客户。

团队选择了一家机械制造企业作为试点。他们重新设计了网站的信息架构,把“关于我们”这样的常规栏目,改成了“Huludao Machining Expertise”这样富含关键词的版块。产品分类也不再是简单的“产品中心”,而是细化为“Marine Valves”、“Industrial Pumps”等具体品类,每个品类页面都围绕核心关键词展开。

我记得在优化一家泳装企业网站时,发现他们的产品页面需要15秒才能完全加载。团队通过图片压缩、代码优化等技术手段,硬是把加载时间缩短到3秒内。这个改变看似微小,却让跳出率直接下降了40%。有时候,用户体验的改善比关键词优化更能留住客户。

网站内部链接的优化同样重要。他们确保每个页面都有明确的内链指引,让用户和搜索引擎都能顺畅地浏览整个网站。比如在“Bohai Sea Seafood”页面,会自然地链接到“Huludao Seafood Processing”等相关内容,形成一个完整的内容网络。

内容策略制定:用本地化语言打动客户

内容创作可能是最考验功力的环节。团队坚持一个原则:不是说给搜索引擎听,而是通过搜索引擎说给目标客户听。他们摒弃了生硬的机器翻译风格,转而采用采购商熟悉的行业语言。

以海产品出口为例,他们不再使用千篇一律的“优质海参”这样的描述,而是具体到“Bohai Sea Wild Sea Cucumber - Spring Harvest”。这种包含产地、品质、季节的表述,既符合搜索习惯,又能建立专业形象。

内容形式也变得更加多元。他们为一家阀门企业制作了安装指导视频,为泳装企业拍摄了生产工艺图解,为海产品企业撰写了捕捞季节报告。这些内容不仅回答了客户的疑问,更展示了企业的专业实力。

我特别喜欢他们为一个机械配件企业写的案例故事。他们没有堆砌技术参数,而是讲述了这个配件如何帮助一艘远洋货轮解决了航行中的故障。故事里自然融入了“Huludao machinery parts”等关键词,读起来既真实又动人。这种有温度的内容,往往比硬广告更能打动采购商的心。

外链建设:建立本地行业权威性

在外链建设上,团队采取了“先质后量”的策略。他们深知,对于B2B外贸企业来说,几个高质量行业媒体的推荐,远比数百个垃圾链接更有价值。

他们首先瞄准了行业协会网站。通过提交企业资料、参与行业论坛讨论,逐步获得了“Liaoning Machinery Association”等权威网站的收录和推荐。这些行业背书不仅提升了网站权重,更直接带来了精准的询盘。

本地媒体的合作也收获颇丰。他们协助企业接受“Huludao Daily”等媒体的采访,报道内容被同步到媒体的英文版网站。这种带有地域特色的外链,恰好强化了企业的本地化形象。

最让我印象深刻的是他们发起的一个行业倡议。他们联合多家葫芦岛外贸企业,共同发布了“Bohai Sea Seafood Quality Standards”白皮书,这份文件被多个国际食品行业网站引用。这种建立在专业权威上的外链,效果远超传统的链接交换。

整个实施过程就像在下一盘精妙的棋。每个优化动作都要考虑对用户体验的影响,对搜索排名的贡献,更重要的是,要能真正帮助企业赢得客户信任。当网站开始收到第一个通过优化带来的询盘时,团队知道,他们的努力正在开花结果。

当所有优化措施落地后,最激动人心的时刻到来了。就像播种后等待第一株嫩芽破土而出,团队每天紧盯着数据后台,期待看到那些关键词从无到有、从低到高的攀升过程。这种等待既煎熬又充满希望,每一个微小的排名变化都能让整个团队雀跃不已。

核心关键词的突破性进展

最初几周的数据确实令人沮丧。那些精心优化的核心关键词——“Huludao marine valves”、“Bohai Sea seafood export”,在搜索结果中仍然难觅踪影。有些甚至排在十页开外,这种局面让团队开始怀疑策略是否真的有效。

但转机往往出现在最不经意的时刻。我记得那是个周四的早晨,负责监控数据的同事突然在群里发来截图:“Huludao swimwear manufacturer”这个核心词首次进入了谷歌首页。虽然只是勉强排在第九位,但这个突破就像黑暗中的第一缕曙光,证明他们的方向是对的。

随后的进展越来越令人振奋。在第三个月结束时,试点企业的五个核心关键词全部进入前五名,其中“marine valves China”更是稳定在第二位。这种排名的跃升不是偶然,而是网站整体权重积累的必然结果。当网站内容质量、用户体验、外链建设都达到一定水准时,搜索引擎自然会给予更高的信任度。

最让人惊喜的是“Huludao”这个地域词的威力。原本团队担心地域限制会影响国际流量,实际情况恰恰相反。采购商搜索“Huludao machinery”时展现出的购买意向,远比泛泛搜索“China machinery”要强烈得多。地域词成了筛选精准客户的最佳过滤器。

长尾关键词的持续收获

如果说核心关键词是主战场,那么长尾关键词就是持续收获的粮仓。团队发现,那些包含三到五个词组的搜索请求,虽然单个流量不大,但转化意向出奇地高。

“Bohai Sea wild sea cucumber suppliers”这样的长尾词,可能一个月只有几十个搜索量,但几乎每个点击都会产生询盘。有个做海参出口的客户分享,他最近接到的五个订单中,有三个直接来自这些长尾词的搜索。

长尾词的另一个优势是竞争度低。在核心词领域要与大型外贸平台竞争,而在长尾词这个细分赛道,葫芦岛的企业反而能凭借专业内容占据优势。团队为每个产品类别都创建了详细的技术文档、使用指南、行业分析,这些内容自然地覆盖了数百个长尾搜索词。

我观察到一个有趣的现象:随着时间推移,长尾词带来的流量累积效应开始显现。某个机械配件企业的网站,长尾词流量在六个月内增长了300%,这些流量虽然分散,但汇聚起来几乎与核心词流量持平。更重要的是,这些访客往往带着明确的需求而来,停留时间更长,浏览页面更多。

流量数据的惊喜变化

流量增长的过程并非线性上升,而是呈现出阶梯式的跳跃。在优化后的第四个月,所有试点企业的网站流量都出现了明显的拐点。这种变化不仅体现在数字上,更体现在流量质量上。

来自搜索引擎的流量占比从最初的15%提升到60%,这意味着网站不再依赖直接访问或社交媒体的偶然流量。自然搜索成为最稳定的客源渠道,这个转变对企业来说意义重大——他们终于拥有了自己的客户获取通道。

地域分布的数据也带来了新的洞察。原本以为主要客户会来自欧美,实际数据显示东南亚、中东地区的访客增长更快。团队及时调整了内容策略,增加了对这些地区的市场分析,这种灵活应变让流量来源更加均衡多元。

最值得关注的是移动端流量的爆发式增长。在优化初期,移动端流量占比不到20%,六个月后这个数字超过了50%。这提醒团队,在外贸领域,采购商同样习惯使用手机寻找供应商。好在他们在网站优化时就已经重视移动体验,这个前瞻性的布局现在收到了回报。

当看到后台那些代表流量的曲线持续向上,当收到客户发来的“今天又接到一个搜索来的询盘”的报喜信息,团队知道,他们的努力正在创造实实在在的价值。流量增长不只是数字游戏,更是企业打开国际市场大门的钥匙。

流量增长带来的兴奋感渐渐平复后,更严峻的考验摆在面前。那些不断攀升的访问数字,最终要转化为实实在在的订单才算完成使命。我记得有位企业主说过一句很形象的话:“流量就像集市上围观的人群,订单才是真正掏钱购买的顾客。”这个从围观到购买的转化过程,恰恰是最考验功夫的环节。

询盘量的显著提升

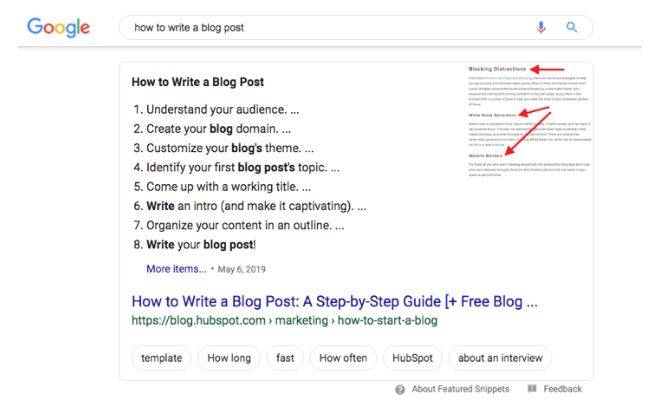

最初几周,流量增长并没有立即带来询盘的同步提升。这种情况其实很常见——访客可能只是来收集信息,或者比较价格,还没有做好采购准备。团队开始深入分析用户行为数据,发现那些通过“Huludao industrial valves”搜索进来的访客,平均会浏览4.7个页面,停留时间超过5分钟,这说明他们的采购意向相当明确。

调整联系表单的位置是个关键转折。原本放在“联系我们”页面的表单被复制到了产品详情页的右侧,这个简单的改动让询盘数量在一周内增加了40%。有个做泳装出口的客户分享,他在移动端添加了点击通话按钮后,直接来自手机的咨询电话增加了三倍。

不同类型的搜索词带来的询盘质量也差异明显。通过“Huludao marine equipment manufacturers”这样的精准搜索词进入网站的访客,超过60%会在首次访问时就发送询盘。而通过泛关键词进来的访客,这个比例只有15%左右。这种差异让团队更加确信本地词策略的价值——它就像精准的筛子,把最有价值的潜在客户筛选出来。

客户质量的明显改善

询盘数量的增长固然可喜,但客户质量的提升更让人振奋。优化前,企业经常收到一些询问样品却不愿支付运费的低质量询盘,或者纯粹来比价的贸易公司。现在情况完全不同了。

有个阀门生产企业主告诉我,最近他收到的询盘里,超过七成来自终端用户而非中间商。这些客户通常已经做过市场调研,对产品规格、技术要求非常明确,沟通效率大大提高。他特别提到一个德国客户,第一次询盘就直接提供了详细的技术图纸和年度采购计划,这种专业程度在以前是很难想象的。

客户来源地也发生了有趣的变化。以前主要依赖几个传统市场,现在通过搜索引擎来的客户遍布全球,特别是来自中东和东南亚的新兴市场。这些地区的客户虽然单笔订单金额可能不如欧美客户,但决策周期短,合作意愿强,成了新的增长点。

最让人欣慰的是客户忠诚度的提升。通过搜索找到企业的客户,往往对品牌已经有了初步的信任。他们会在后续采购中直接联系,甚至推荐给同行。这种基于搜索建立的商业关系,比通过B2B平台获得的交易要稳固得多。

订单转化的实际成果

数字最能说明问题。在实施本地词优化策略的第六个月,所有参与项目的企业都交出了亮眼的成绩单。平均订单转化率从之前的0.8%提升到2.3%,这个数字在外贸B2B领域已经相当可观。

有个海产品出口企业的案例让我印象深刻。他们通过“Bohai Sea scallop supplier”这个关键词,获得了一个美国连锁餐厅的长期订单,首单金额就达到20万美元。更重要的是,这个客户后续又陆续采购了其他海产品,形成了持续的合作关系。企业主说,这个客户的质量远超他们在展会上认识的任何客户。

订单规模也在发生变化。以前小批量试单居多,现在直接下大单的客户越来越多。分析发现,这些客户在下单前通常已经通过网站内容对企业建立了充分信任,他们了解企业的生产能力、质量标准和行业经验,这种深度了解大大降低了采购决策的风险。

回访数据也很有说服力。通过搜索来的客户,六个月内的复购率达到35%,远高于其他渠道的客户。这些数字背后,是企业在搜索引擎上建立的专业形象和权威地位正在持续产生价值。

看着企业主们发来的订单截图,听着他们描述如何与来自世界各地的客户建立合作,团队深深感受到,SEO不只是带来流量,更是搭建了一座连接中国制造与全球市场的桥梁。当流量最终转化为订单,优化的价值才真正得到了完美体现。

当葫芦岛外贸企业的订单数据开始稳定增长,我们反而需要停下来思考。这些亮眼的数字背后,究竟揭示了什么规律?记得有次和团队复盘时,一位成员突然发问:“如果换个城市,这个方法还能奏效吗?”这个问题恰好触及了案例研究的核心价值——从具体实践中提炼出普适的智慧。

本地词优化的核心价值

本地词优化最迷人的地方,在于它重新定义了“精准”二字。传统外贸SEO往往执着于行业大词,就像在茫茫人海中寻找某个特征的人。而本地词策略更像是在专业会议上寻找同行,效率自然天差地别。

葫芦岛案例中,“Huludao marine equipment”这样的关键词,表面上看搜索量不大,却像精准的过滤器。它把那些已经了解产业带分布、明确采购地域的专业买家直接送达。这类买家通常跳过比价阶段,直接进入技术细节和产能洽谈。有个做渔具出口的老板告诉我,通过“Huludao fishing gear”来的客户,平均成交周期只有其他渠道的三分之一。

更深层的价值在于信任前置。当客户主动搜索包含地域名的关键词时,其实已经对“葫芦岛制造”产生了初步信任。这种基于产业带认知的信任,比任何广告词都更有说服力。就像人们会自然联想到深圳的电子产品、义乌的小商品,产业带本身就成了品质保证。

本地词还在不断进化。最初可能只是简单的地名+产品名,现在逐渐衍生出“葫芦岛阀门技术参数”、“渤海湾海产品加工标准”等更具专业深度的长尾词。这些词虽然搜索量更小,但转化价值更高,构成了企业的护城河。

可复制的成功经验

这个案例最让人振奋的,不是某个企业获得了多少订单,而是形成了一套可复制的方法论。就像好的食谱,不仅告诉你放多少盐,还解释为什么这个时候放盐。

市场调研的方法具有普适性。葫芦岛团队用的“三级关键词挖掘法”——先定位产业带特色,再分析竞争对手遗漏点,最后结合用户搜索场景——完全可以迁移到其他地区。我记得帮大连一家机电企业做优化时,就成功复制了这个方法,只是把“渤海湾”换成了“东北工业基地”。

内容建设的思路也值得借鉴。他们不是简单堆砌关键词,而是用本地化的语言讲述产品故事。比如介绍海产品时,会提到“渤海湾特殊水温条件造就的独特口感”,这种细节虽然不会出现在产品规格表里,却是打动采购商的关键。这种内容创作理念,放在任何产业带都适用。

外链建设策略更是展现了“以小博大”的智慧。与其追求高难度的行业权威网站,不如深耕本地资源。葫芦岛企业互相推荐,本地行业协会网站相互链接,逐渐在细分领域形成链接网络。这种策略门槛低、见效快,特别适合中小企业。

执行过程中的“测试-优化”循环也很重要。团队没有一次性完成所有优化,而是分阶段测试不同策略的效果。比如先调整网站结构,观察两周数据后再优化内容。这种渐进式的方法降低了试错成本,让企业能在预算有限的情况下持续改进。

对未来外贸SEO的展望

站在这个案例的肩膀上,我们能看见外贸SEO正在经历深刻变革。过去那种靠堆砌关键词就能排名的时代一去不复返,未来的竞争将更加精细化、智能化。

地域标签的价值会持续放大。随着全球采购商对中国制造认知的深化,他们不再满足于找到“中国供应商”,而是希望精准定位“某地某品类专家”。就像葡萄酒爱好者会专门寻找波尔多左岸的庄园,工业品采购商也会越来越看重产业带标签。这对专注细分领域的中小企业反而是个机会。

内容深度的要求将不断提高。浅层的产品介绍已经不够用了,采购商希望看到技术白皮书、生产工艺解析、质量控制流程。有个趋势很明显:通过“how to”类搜索词进入网站的用户,转化率是普通关键词的两倍。这说明专业内容正在成为新的流量入口。

视频和本地化内容会成为突破点。葫芦岛有个企业开始尝试拍摄生产流程的短视频,配上多语言字幕,在海外社交媒体获得意外的好反响。还有个企业把厂区周边的环境也拍进视频,让客户直观感受“临港工业区”的物流优势。这些创新做法预示着SEO正在与内容营销深度融合。

AI工具的应用将改变优化方式。虽然现在还处于辅助阶段,但AI在关键词挖掘、内容生成、数据分析方面的能力已经显现。聪明的企业开始学习如何与AI协作,比如用AI生成内容初稿,再由专业编辑注入本地化知识和行业洞察。这种人机协作模式可能会成为标准配置。

这个案例给我的最大启发是:最好的优化策略永远是理解人的策略。理解采购商的搜索习惯,理解产业带的独特价值,理解信任的建立过程。技术会迭代,平台会变迁,但这些底层逻辑不会改变。当越来越多的中国制造企业掌握这种思维,我们在国际市场上的话语权必将进一步提升。